김창영 (1890년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

김창영(1890년)은 일제강점기와 미 군정기에 활동한 인물이다. 1890년 평안북도 강계에서 태어나 평양중학교와 평양고등보통학교 사범과를 졸업했다. 교사, 면장, 경찰관, 군수를 거치며 친일 행적을 보였으며 만주국에서 치안부 사무관, 경무사, 이사관 등을 역임하며 항일 세력 탄압에 가담했다. 해방 후 경성부 부윤, 부부윤을 지냈으나, 반민족행위특별조사위원회에 체포되어 징역형을 선고받았다. 2002년 친일파 708인 명단, 2008년 민족문제연구소 친일인명사전 수록예정자 명단, 2009년 친일반민족행위 705인 명단에 포함되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 강계시 출신 - 이아주

일제강점기 3·1 운동에 참여하여 옥고를 치른 독립운동가이자 민주당과 신민당에서 상임고문을 지낸 정치인으로, 제암리 학살 사건으로 순국 후 3·1 운동 공로로 대통령 표창이 추서되었다. - 강계시 출신 - 김준엽

김준엽은 일제강점기 학도병으로 징집 후 탈영하여 한국 광복군으로 활동한 독립운동가이자 해방 후 고려대학교 교수를 거쳐 총장까지 지냈으며, 군부 독재정권에 저항하다 강제 사임당한 교육자이다. - 일제강점기의 경찰 - 이범승

이범승은 충청남도 연기군 출신으로 일본 유학 후 교토 제국대학에서 법학을 전공하고, 일제강점기에는 도서관 설립 운동을 펼쳤으며 해방 후 서울시장을 역임하고 국회의원과 참의원을 지냈으나, 2002년 친일파 명단에 포함되었다. - 일제강점기의 경찰 - 이정재 (1917년)

이정재는 일제강점기부터 한국 전쟁 이후까지 활동한 폭력배이자 정치 깡패로, 경찰 출신으로 동대문 상인 연합회 회장을 역임하며 자유당과의 유착을 통해 정치 테러에 가담했으나, 4·19 혁명과 5·16 군사정변을 거치며 사형당해 권력과 배신의 삶을 마감했다. - 서울특별시장 - 박원순

박원순은 대한민국의 법조인, 사회운동가, 정치인으로, 인권변호사, 시민운동가, 사회적 기업 운동가로 활동하다가 무소속으로 서울특별시장에 당선되어 대한민국 최초의 3선 서울특별시장이 되었으나, 성추행 혐의로 고소당한 후 사망했다. - 서울특별시장 - 이명박

이명박은 기업인 출신으로 서울특별시장을 거쳐 제17대 대통령을 역임하며 청계천 복원 등의 사업을 추진했으나, 4대강 사업 등으로 논란을 겪고 퇴임 후에는 다스 횡령 등의 혐의로 수감되었다가 특별사면되었다.

2. 생애

김창영은 1890년 평안북도 강계에서 태어나 평양고등보통학교 사범과를 졸업하고 교사로 활동했다. 이후 강계군 면장을 지내던 중 일본인 관리의 권유로 경찰에 투신하였다.

일제강점기 동안 그는 경찰관으로 근무하며 경시(警視) 계급까지 승진했고, 충청남도 금산군 군수를 역임했다. 군수 재직 중 조선총독부가 편찬한 《조선공로자명감》에 이름이 오르는 등 친일 행적을 보였다.[4][5] 중일 전쟁 이후에는 만주국으로 파견되어 치안부 사무관, 이사관 등으로 활동하며 양정우, 김일성 등 항일 무장 세력에 대한 귀순 공작과 토벌 작전을 주도하며 독립운동 탄압에 앞장섰다.[7][8]

광복 직후 혼란기에 잠시 경성부윤으로 추대되었고,[9] 미군정 하에서는 경성부 부부윤을 지냈다.[11] 1949년 반민특위에 체포되어 재판을 받았으나[14] 석방되었다. 이후 양조장을 경영하거나 잠시 교사로 활동했으며, 1967년 사망했다.

2. 1. 초기 활동 (1890년 ~ 1917년)

1890년 10월 4일 평안북도 강계군 공북면 공인동 760번지에서 태어났으며, 나중에 전북특별자치도 금산군 읍내면으로 이주했다. 그의 출신 배경, 가계, 어린 시절에 대해서는 자세히 알려진 바가 없다.1905년 평양중학교에 입학했고, 1909년 졸업 후 관립 평양고등보통학교 사범과에 진학했다. 두 학교 모두 평양에서 통학했다. 1912년 3월 평양고등보통학교 사범과를 졸업하고, 같은 해 4월 1일부터 1913년 10월 30일까지 강계공립고등보통학교에서 교사로 근무했다.

1915년 5월 1일 평안북도 강계군청의 사무보조원으로 채용되어 같은 해 11월 10일까지 강계군청 재무과에서 일했다. 이후 대학 진학을 위해 휴직하고 일본으로 유학을 떠나, 1915년 교토의 리츠메이칸 대학 법과에 입학하여 1916년 수료했다.

1917년 귀국하여 그해 11월 10일 사직서를 제출하고 강계군청 사무보조원직을 그만두었다. 같은 날 강계군수로부터 면장 취임 요청을 받고 이를 수락하여 강계군 공북면장에 임명되었다. 공북면장 재직 중 조선독립단원 김시원(金時源, 별명 김기해(金氣海))을 만나 토론하며 동지 규합, 만주 송출, 군자금 조달 등을 비밀리에 지원하다가 면 행정 감독관으로 파견된 일본인 武井參言|타케이 산고토일본어에게 발각되었다. 이때 타케이 산고토로부터 경찰관이 될 것을 권유받았다.[1]

2. 2. 일제강점기 활동 (1917년 ~ 1945년)

김창영은 일제강점기 동안 평안북도 강계군의 면장, 조선공립보통학교 교사, 경찰관 등 다양한 공직을 거쳤다. 초기에는 면장으로 재직하며 조선총독부 중추원 참의 후보로 추천받는 등 지역 유력 인사로 활동했으며, 이후 경찰에 투신하여 강원도 경찰 등에서 근무하며 경시(警視) 계급까지 승진했다.[2][3]1933년에는 충청남도 금산군 군수로 임명되어 재직 중 조선총독부가 편찬한 《조선공로자명감》에 이름이 오르기도 했다.[4][5] 이는 그의 친일 행적을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다.

중일 전쟁 발발 이후인 1937년에는 만주국으로 파견되어 치안부 사무관, 이사관 등으로 활동했다. 만주국에서 그는 항일 무장 세력에 대한 귀순 공작과 토벌 작전을 주도하며 항일 운동가들을 탄압하는 데 적극적으로 나섰다. 양정우, 김일성 등 주요 항일 지도자들을 대상으로 한 공작과 토벌에 깊이 관여했으며, 이러한 활동은 해방 후 반민특위의 조사 대상이 되는 배경이 되었다.[7][8]

2. 2. 1. 교사, 면장, 경찰관 생활 (1917년 ~ 1930년)

1921년 11월까지 평안북도 강계군 공북면장으로 재직했으며, 같은 해 퇴직했다. 면장으로 재직하던 중, 1921년 3월 5일에는 평안북도지사로부터 조선총독부 중추원 참의 후보자로 추천받았고,[2][3] 강계군의 유력 인사로 인정받아 중추원 참의의 강계군 지역 후보자로 다시 추천되기도 했다. 또한 면장 재직 시절 평안북도지사로부터 두 차례 표창을 받았다.1921년에는 조선공립보통학교의 교사가 되었고, 같은 해 북하동공립보통학교의 부교장과 교장을 맡았다. 그러나 1921년 12월 3일 조선공립보통학교 훈도직과 북하동공립보통학교 교장직에서 모두 물러났다.

한편, 1921년 7월에는 우수 면장이라는 武井秀吉|타케이 히데요시일본어의 추천을 받아 경찰 채용 시 경부보로 임용되어 경찰관 생활을 시작했다. 1921년 12월부터 1922년 7월까지는 경찰관으로 근무하면서 북하동공립보통학교 부교장직을 겸임했다.

이후 강원도 경찰로 자리를 옮겨 근무했으며, 경시(警視) 계급까지 승진했다. 또한 금산군 군수를 지내기도 했다.

2. 2. 2. 관료 생활과 친일 행적 (1931년 ~ 1945년)

1931년 강원도 경찰부 위생과 경시로 임명되었고, 같은 해 위생과장이 되었다. 1931년 12월 28일에는 전라북도청 경찰부로 발령받아 전북도 경찰부 위생과장으로 부임했다. 1932년 1월 8일 전라북도 경찰부 경무과 경시(警視)가 되었으며, 같은 해 전라북도청 경찰부 고등경찰과장과 조선총독부 순사교습소장(巡査敎習所長)을 겸임했다. 1932년 1월 13일부터는 조선총독부 순사교습소장직과 지사관방(知事官房)을 계속 겸직하였다. 이후 다시 전라북도 경찰부 위생과장을 맡다가 1933년 3월에는 전라북도 경찰부 고등경찰과장과 순사교습소장, 위생과장을 다시 겸임했다.1933년 5월 12일 고등관 7등으로 승진하며 충청남도 금산군수로 부임하였다. 군수로 재직하던 1935년에는 총독부가 편찬한 《조선공로자명감》에 조선인 공로자 353명 중 한 명으로 이름이 올랐다.[4][5] 이는 그의 친일 행적을 보여주는 사례 중 하나로 평가된다. 금산군수 재직 중에는 금산군농회 회장과 금산군미곡협동통제조합 조합장 등을 잠시 맡기도 했다.

한편, 당시 임진왜란 때 700명의 의병을 이끈 의병장 중봉 조헌(趙憲)의 묘와 사당 종용당(從容堂), 그리고 700명의 무명 의병 묘소가 지역 유림과 지식인들의 무관심 속에 방치되어 있었는데, 김창영은 사비를 들여 이를 재정비하고 재건했다. 이 과정에서 조선총독부 학무국의 반대가 있었으나, 여러 차례 총독부를 설득하여 재단법인을 조직하고 보존 및 관리를 위탁했다.

1935년 6월 19일에는 금산삼업조합이 금산인삼동업조합으로 개편되면서 조합장으로 추대되었다. 1937년 8월 11일 고등관 5등으로 승서되었고[6], 같은 해 8월 15일 금산군수직을 의원면직하였다.

중일 전쟁 발발 직후인 1937년 8월 2일 인사 발령을 통해 만주국으로 파견되었다. 성장 요원으로 선발된 이범익(李範益)과 함께 만주국 치안부 사무관으로 임명되어 그해 9월 다른 신임 사무관 5명과 함께 만주로 갔다. 당시 만주국은 무장 독립 운동 세력이 활동하던 지역으로, 치안부는 항일 군대의 귀순 공작과 토벌을 주요 임무로 삼고 있었다. 김창영은 1937년 9월 치안부 사무관으로서 인허가 업무를 담당하며 치외법권 철폐에 따른 각종 영업 규제를 맡았다. 이후 만주국 사법부와 경무사 사무관으로 자리를 옮겨 근무했다.

만주국에서 김창영은 항일 운동가들을 탄압하는 데 적극적으로 나섰다. 양정우(楊靖宇) 부대의 여단장 여소재(呂紹財)와 그 부대원 700여 명, 항일공산군 지도자 마잔산(馬点山)의 참모였던 장모린(張墨林) 등을 귀순시켰으며, 임수산, 오성륜, 박득범, 김백산 등 수백 명의 항일 세력을 체포하거나 사살하는 실적을 올렸다. 훗날 반민특위 조사 과정에서 그는 당시 공산주의자, 한인 독립군, 비적, 마적 등을 통틀어 조선인은 '비적', 중국인은 '후즈(胡子)', 공산주의자는 '홍후즈(紅鬍子)'로 불렀다고 진술했다.

1938년 2월에는 만주국 치안부 경무사(治安部警務司) 독찰관으로 임명되어 만주 지역 조선인 교민들의 민가 방문 및 상담 업무, 그리고 조선인 경찰관과 관료들의 비리 감찰 업무를 담당했다. 1939년 2월에는 만주국 치안부 이사관(理事官)으로 승진하였다.

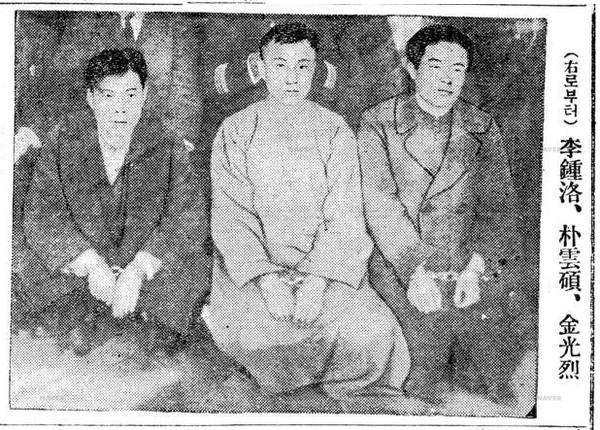

이 시기 김창영은 이미 투옥 중이던 이종락(李宗洛), 박차석(朴且石) 등을 설득하여 귀순시켰다. 1940년 1월, 그는 최주봉(崔冑峯), 박차석, 이종락 등과 함께 항일 빨치산 지도자 양정우의 부하이자 제8사단장이었던 김일성(金日成)과 그 부대원 수백 명을 귀순시키려는 공작을 계획했다.[7][8] 김일성의 삼촌 김형권과 친분이 있던 박차석은 김일성과도 아는 사이였으며, 출옥 후 전향하여 김일성의 옛 상관인 이종락과 함께 일본 경찰의 김일성 귀순 공작에 중재자로 나섰다.[7] 김일성이 귀순 협상에 응할 듯한 태도를 보이자 이종락은 김일성 부대로 들어갔으나, 1940년 1월 보고를 받고 들이닥친 김일성의 상관 양정우에게 사살당하면서 귀순 공작은 실패로 돌아갔다.[7] 이에 김창영은 양정우 부대를 토벌하고 사살하는 방향으로 계획을 변경했다.

1941년 만주국 치안기관과 일본군 관동군 사령부가 합동으로 만주 동남부 지역의 비적과 마적에 대한 대대적인 토벌 작전을 벌일 때 김창영도 참여했다. 그는 비적과 마적을 공비(共匪, 마오쩌둥의 지원을 받은 중국 공산당원), 사상비(항일운동가 및 지원 세력), 토비(일반 범죄자 및 마적)로 구분하여 토벌, 검거, 사살 및 자수 권고 활동을 벌였다.

1942년 10월부터 6개월 동안 안광훈(安光勳), 유홍순(劉鴻洵), 김송렬(金松烈), 계난수(桂蘭秀) 등 일본인 및 만주인 군경과 함께 만주 지역의 만주인 및 중국인 공산주의 항일 빨치산과의 교전에 참가했다. 이 과정에서 김일성 부대의 참모장 임수산(林守山) 외 30여 명, 양정우 부대의 군사령부 총무부장 오성륜 외 10여 명, 양정우 부대 경위여단장 박득범(朴得範) 외 6명, 소속 단장 김백산(金白山), 김일성 부대 정치주임 김재범(金在範) 외 6명을 체포했다. 또한 만주군 및 일본인, 만주인, 조선인 일본 군경을 이끌고 양정우 부대를 추격하여, 정치주임 위극민을 둔화 현(敦化縣)에서 사살하고, 정치위원 한인화(韓仁和)를 합리파령(哈爾巴嶺) 부근에서 사살했으며, 최종적으로 뭉화현(蒙江縣, 현 바이산 시 장위안 구)에서 양정우를 사살했다.

1949년 5월 17일 반민특위 진술에서 그는 "도처에서 공산비단, 마적, 사상비들의 출몰로 인민이 도탄에 빠져 정신적, 물질적, 육체적으로 폭력과 위험에 시달려 생업에 종사하기 불가능하다는 진정을 듣고, 무력 토벌만이 능사가 아니라 인정을 베풀어 귀순시키는 방법이 필요하다고 생각했다"고 주장했다. 그는 자수하는 비적들의 생명 보장, 죄상 불문(경중에 따라), 취직 및 직업 활동 지도, 생활 안정 자금 지원 등을 치안부장에게 건의했다고 밝혔다.

퉁화 성(通化省, 현 지린성) 교하 현(鱎河縣)에 주둔하던 대한민국 임시정부 특파원이자 한국광복군 총사령부 대대장 문학빈(文學彬)의 부대가 김창영 부임 전에 체포되어 농농하농장(濃濃河農場)에 감금되었다. 문학빈은 이시영, 김구가 파견한 인물로, 함경북도 위원군, 초산군, 벽동군, 창성군 일대에서 활동하며 청년들을 징집했다. 당시 조선총독부는 문학빈의 사형을 지시했으나, 김창영은 그가 김일성 귀순 공작에 필요한 인물이라며 압송을 반대하고 퉁화 성에 머물게 하며 풀어주었다. 이후 문학빈은 김창영이 귀국할 때까지 함께 활동했다.

또한 계난수(桂蘭秀) 부대원으로 활동하다 체포되어 투옥된 박득범(朴得範)을 옥중에서 설득하여 귀순시켰다. 박득범 역시 사형 지시가 내려졌으나, 김창영은 총독부를 설득하여 사형을 면하게 했다. 그는 박득범이 아까운 인물이라고 주장했는데, 박득범은 일본 군경과 30여 차례 전투를 벌여 다수의 일본군을 살해했고, 길림성 툰화 현에서는 거짓 항복 후 퉁화 성 경무국 경비과장, 툰화 현 부현장, 툰화현 경찰서 경무반장 등을 사살한 혐의를 받고 있었다. 또한 자발적 귀순이 아닌 체포 후 설득에 의한 귀순이라는 점 때문에 사형 여론이 높았다. 이에 김창영은 "일본군 다수 살상은 만주국 경찰이 선언한 '자수하면 전의 죄를 묻지 않거나 감형한다'는 원칙에 어긋나며, 항복한 사람을 처형하는 것은 일본 무사도 (사무라이) 정신에도 맞지 않는다"고 반박했다. 김창영은 문학빈과 박득범을 면담한 후, 이들이 "독립 후 새 국가 건설에 쓰일 유용한 인물들"이라고 평가했다.

이 외에도 김창영은 만주 봉천형무소에 수감 중이던 장백현 계재수(佳在水) 부락 청년 13명을 석방시켰다. 이 중 사형 기결수 8명에 대해서는 김일성 공작에 필요한 인물이라는 명분을 내세워 석방을 관철시켰다. 김창영은 이들 중 5명은 항일군 활동에 가담했지만, 나머지 8명은 장백현 경찰서 사무원의 공명심 때문에 억울하게 누명을 쓴 사실을 알고 석방을 적극 건의했다고 주장했다.

이후 다시 김일성 귀순 공작을 계획했으나 실패했고, 1943년 4월 만주국 총무청 무임소 참사관으로 좌천되었다. 그는 조선총독부에 조선으로의 복직을 요청했다.

2. 3. 미 군정기 활동 (1945년 ~ 1948년)

광복 직전 전북특별자치도 금산군에서 경성부로 이사하여 동대문구 돈암동 252-19번지에 거주하였다. 1945년 8월 15일 히로히토가 항복을 선언하며 광복을 맞이하였다.1945년 8월 16일 경성에 머무르던 중, 당시 경성부윤이던 쓰지 게이고가 업무를 중단하자 행정 경험이 있던 김창영이 경성부윤으로 추대되어 쓰지 게이고로부터 사무를 인수인계받았다.[9] 그는 건준, 국준, 구 일본인 관리 등의 협조를 얻어 해방 직후 경성부의 치안 혼란을 수습하고 안정시켰다. 이후 9월 2일 미군정이 주둔하자 경성부 민정관으로 자리를 옮겼다.

9월 16일 미 군정의 제임스 킬러프(James S. Killough) 소좌가 경성부청 내 일본인 직원 및 전임 일본인 부윤이 임명한 직원을 전부 해임하자, 김창영은 해임된 임문풍을 대신하여 부청 기획경리부장(企劃經理部長)직을 겸하게 되었다.[10] 10월 25일에는 경성부 부부윤으로 임명되었는데, 1945년 10월 28일자 자유신문 2면 5단 기사에는 그의 직책이 부시장으로 기록되어 있다.[11] 제임스 킬러프 소좌는 한글을 구사하지 못했기 때문에, 영어와 일본어, 중국어, 만주어, 라틴어 등에 능통했던 김창영이 다른 통역관들과 함께 통역 및 번역 역할을 일부 수행하기도 했다. 그가 부부윤(副府尹)으로 재직할 당시 경성부의 명칭 변경에 대한 여론이 있었으나, 그가 곧 사퇴하면서 서울의 명칭 개정은 이루어지지 못했다.[12]

1946년 3월 29일, 미군정 관료이자 작가인 밀톤은 김창영이 만주 체류 시절 항일 빨치산을 체포하고 사살한 공로로 5만원의 상금을 받았다는 의혹을 제기하였다.[13]

1946년 9월 29일 경성부 부부윤 겸 경성부 기획경리국장직에서 물러난 뒤 경성부 민정관으로 전임되었으나, 12월 29일 민정관직에서도 사퇴하였다. 1947년 1월 2일 미 군정 고문회의 고문과 서울시 고문회의 고문 중 한 명으로 임명되었으며, 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립과 함께 고문직에서 물러났다.

2. 4. 생애 후반 (1949년 ~ 1967년)

1949년 반민족행위특별조사위원회(반민특위)에 체포되어 재판을 받고 수감되었으나 그해 10월 석방되었다. 석방 후에는 양조장을 경영하다 6.25 전쟁 발발로 피난했으며, 전쟁 후 서울 성북구 등지에서 거주했다. 1952년에는 잠시 중학교 교사로 활동하기도 했다. 1967년 서울 성북구 정릉동 자택에서 사망했다.2. 4. 1. 반민특위 체포와 석방

1949년 4월 12일 서울 성북에서 반민족행위특별조사위원회(반민특위)에 체포되었고, 4월 13일 구속영장이 청구되어 청주형무소에 수감되었다. 이후 4월 16일 서대문형무소로 이감되었다.[14] 7월 8일에는 이면식 검찰관 입회하에 주심판사 김병욱의 법정에서 첫 심리를 받았다.[15] 김창영은 진술 과정에서 자신이 독립운동에 호의적이었으며 일본에 적극적으로 충성하지는 않았다고 주장했다. 변호사로는 백붕제와 주세창을 선임했다.그는 1949년 4월 30일 진술에서 자신이 조선인을 위해 일했다고 주장하며 다음 세 가지를 근거로 들었다.

- 만주국 독찰관 시절 8년간 만주인 2,000여 명과 김일성 부하 외 간부급 50~60명의 생명을 구했다.

- 전남 도참여관 시절 광주의전을 설립하기 위해 상하이 군수공업가 손창식에게서 100만원을 기부받도록 했다.

- 전북 금산군수 시절 임진왜란 당시 칠백의사와 함께 순국한 중봉 조헌 선생의 향사 전답을 영구 보존하기 위해 재단법인을 조직했다.

- 소위 대동아전쟁 시기 조선인에게 해를 준 일은 없다고 주장했다.

5월 30일, 김창영은 반민특위 조사부에서 반민족행위처벌법 제3조 위반 혐의로 기소되어 반민특위 재판부 제1부에서 재판을 받았다. 재판 과정에서 만주 지역에서의 독립운동 탄압 사실이 드러났고, 결국 반민족행위처벌법 제3조 위반 혐의로 공민권 정지 3년형을 선고받았다.[8] 그해 7월 31일 열린 결심공판에서는 박성용 판사로부터 징역 1년형을 선고받았다. 서대문형무소에 수감 중이던 8월 20일과 8월 25일에는 이기권 등 다른 만주국의 항일운동가 및 사회주의자 검거 관련자들의 증인 신문에 증인으로 소환되기도 했다. 1949년 10월 석방되었다.

한편, 1949년 반민법정에서 김창영이 한 진술은 김일성 가짜설을 반박하는 중요한 근거로 사용된다.[16] 만주 지역 항일 세력 귀순 공작 책임자였던 김창영은 당시 상황을 잘 알고 있었고, 그의 공식 발언은 신빙성이 높다고 평가받는다. 그는 재판정에서 평양의 김일성과 만주 항일부대의 김일성이 동일 인물이냐는 질문에 그렇다고 답변했으며, 김일성 부대에 대한 귀순 공작을 시도했으나 실패했다고 증언했다. 김창영의 귀순 공작 시도는 김일성의 회고록 《세기와 더불어》에도 자세히 기술되어 있다.[17]

2. 4. 2. 최후

석방된 뒤 재산 압류 조치는 받지 않았다. 이후 양조장을 경영하다가 6.25 전쟁이 발발하자 피난하였다. 전쟁이 끝난 뒤에는 서울 동대문구 돈암동을 거쳐 성북구 정릉동으로 이사하여 여생을 보냈다. 1952년에는 잠시 충청북도 영동중학교 교사로 재직하기도 했다.1967년 서울 성북구 정릉동 자택에서 사망했다.

3. 사후

2002년 민족정기를 세우는 국회의원모임이 발표한 친일파 708인 명단과 2008년 발표된 민족문제연구소의 친일인명사전 수록예정자 명단, 2009년 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에 모두 포함되어 있다.

4. 학력

5. 기타

- 종교는 불교였고, 취미는 승마와 활쏘기였다.

- 재산 관리에 능하지 못해 재산이 거의 없었으며, 퇴직 당시 가족 명의 재산을 모두 합쳐도 동산 총 100만원 정도였다.

- 반민특위 조사부 검찰관 신정호(申政浩)는 그의 성격에 대해 "성질이 난폭한 편이며 자존심이 강하다", "대인관계나 접물관계에 있어서는 상밀정세(詳密精細)하다"고 평가했다. 또한 그의 행동에 대해서는 "세평이 자자했다", "일견 무골호풍인 것 같지만 음주호탕한 인물이며, 자기 일신의 영달을 추구하는 공명심이 강하여 목적을 위하여는 수단을 가리지 않는다"고 평했다.

- 같은 시대에 활동한 기업인이자 금융인 김창영(金昌榮)은 1899년 2월 17일생으로, 조선은행 목포지점장, 광주지점장을 거쳐 해방 후 본점 이사, 영업부장을 역임했고, 이후 조흥은행 목포지점장, 광주지점장을 지냈다.

참조

[1]

뉴스

日本視察團 講談會

동아일보

1921-07-27

[2]

뉴스인용

‘조선공로자명감’친일 조선인 3백53명 기록 - 현역 국회의원 2002년 발표한 친일명단 일치 상당수

http://www.ilyosisa.[...]

일요시사

2004-03-18

[3]

뉴스인용

3백53명 중 2백56명 명단

http://www.ilyosisa.[...]

일요시사

2004-03-18

[4]

뉴스인용

‘조선공로자명감’친일 조선인 3백53명 기록 - 현역 국회의원 2002년 발표한 친일명단 일치 상당수

http://www.ilyosisa.[...]

일요시사

2004-03-18

[5]

뉴스인용

3백53명 중 2백56명 명단

http://www.ilyosisa.[...]

일요시사

2004-03-18

[6]

뉴스

사령

동아일보

1937-08-12

[7]

신문기사

비수(匪首) 김일성(金日成)의 생장기(生長記) (一)~(五)

만선일보

1940-04-24

[8]

웹사이트

김창영(金昌永) 반민족행위특별조사위원회 자료

http://db.history.go[...]

1949-04-19

[9]

뉴스인용

‘돌팔매’ 맞기도 전에 ‘친미 꼭두각시’ 변신

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2005-08-29

[10]

뉴스

경성부, 일본인 직원 전원 해임, 기구개편

매일신보

1945-09-16

[11]

뉴스

市政중심을 시민생활에, 李範昇 시장 기자에 소신 피력

자유신문

1945-10-28

[12]

뉴스

서울의 명칭이 경성부로 존속

서울신문

1946-05-25

[13]

뉴스

少數保守派를 支持 最近美國內의 朝鮮軍政評

현대일보

1946-03-29

[14]

뉴스

만주 토벌 대장 金昌永을 수감

자유신문

1949-04-16

[15]

뉴스

反民公判 金昌永一回審理

동아일보

1949-07-08

[16]

웹사이트

김일성 항일논란, 이제 종지부를 찍자

http://www.minjog21.[...]

민족21

2005-05-01

[17]

서적

세기와 더불어

조선로동당출판사

1992

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com